(前半より続く)

生と死の循環

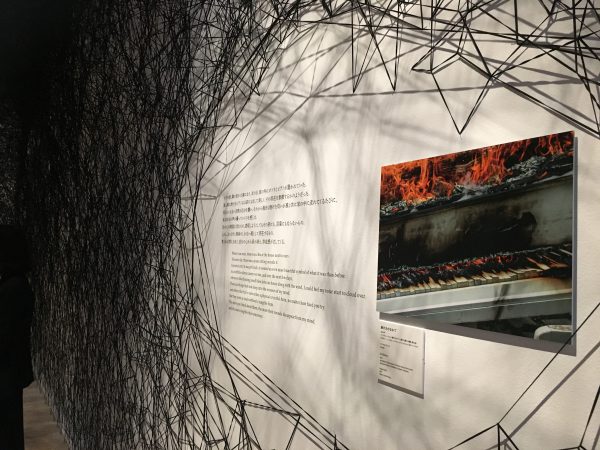

さらに歩を進め、黒い糸で覆いつくされた展示室に入ろう。《静けさの中で》(2002/2019)と題されたインスタレーションだ。

糸で覆われた暗い部屋の中に、焼け焦げたピアノがぽつんと置かれている。その奥には30脚ほどの焼け焦げた椅子。やはりどちらも黒い糸に包まれている。

ピアノに近寄ってみると、表面の木が痛々しく焼けただれ、炭化し、熱でゆがみ、曲がったピアノ線が目に飛び込んでくる。その禍々しさに、思わず吐き気を催しそうになった。木の焦げた臭いすらまだかすかに鼻につく。あたかも近しい人の火葬に立ち会っているような、悲しみに似た生々しい感情が押し寄せてくる。

かつては誰かの手で美しい音楽を奏で、聴く人びとの心を慰撫していたであろうピアノ。今は無残な骸となったそれを緩やかに包み込む糸の群れは天に向かって伸びていき、天井を海のように満たす。その糸は、時の波に洗われ、少しずつ削がれ消えていく、このピアノの在りし日の記憶のようであり、このピアノ自身の魂のようでもある(サブタイトルにも使われている“魂”は、まさに本展を貫く重要なテーマのひとつだ)。

一方で、ピアノという道具の「死」は、別の記憶をも呼び起こす。深い森のような糸に囲まれたピアノに、私はこのピアノを作り出した、一本の木の姿を見た。道具としての生を、人の手を離れることで、なぜかこのピアノが、その原初の姿を取り戻したかのような気がしたのだ。糸は、ただの“存在”に戻った木を繭のように包み込み、死を別のなにかに変容させていく。

人の意志を越え、生と死は循環を続ける。制作を通じた、生命をめぐる塩田の旅の途上に、この作品も位置付けられるだろう。

人間の命は寿命を終えたら、この宇宙に溶け込んでいくのかもしれない。

もしかしたら死は無と化すことではなく、何かに溶け込んでいく現象に過ぎないのかもしれない。

生から死へ、消滅するのではなく、より広大なものへと溶け込んで行く。

そう考えれば、私はもうこれ以上死に対して恐れを持つ必要がない。

死ぬことも生きることも同じ次元のことなのだ[1]。(塩田千春)

結び目をのこす

その次に現れるのは、糸で満たされた黒いキューブの中に閉じ込められ、宙づりにされた2枚の白いドレスだ。《時空の反射》(2018)と題されたこの作品の内部は、よく見ると合わせ鏡の構造になっている。糸が複雑に絡み合い、どちらが本物のドレスかも一見すると定かではない。人の視覚、ひいては私たちの認識している時間や空間のあやふやさまでをも暴き立てるような作品である[2]。

《内と外》(2008/2019)は、沢山の古い白い窓枠が、半円の壁面を形作る作品だ。この窓枠たちは、塩田の住まうベルリンで、再開発のために取り壊された家屋から回収したものだという。壁が空間の皮膚であるとすれば、これらの窓枠は皮膚の細胞とでも言うべきだろうか。窓のガラスには汚れや埃が積もり、覗き込んでもその奥の空間はよく見えない。普段は透明化されているが、人生の様々な局面で突然実態を伴って現れる様々なフィルターにかたちを与えているかのようも思える。一見似たようで、その実形もバラバラな窓枠(=フレーム)の群れは、それを通して見える世界のバラバラさ、絶対的な個別性とその悲しさを告発しているようだ。このまなざしは、多様な文化や国籍が入り乱れるベルリンという大都市に塩田が暮らしていること、そして彼女自身も異邦人であることと無縁ではないであろう。互いにつながり、影響し合いながらも、「世界」、「人生」というもののかたち、意味は、まさにその人のうちにしか存在し得ないものなのである。

このような、人の生の孤独さや絶対的な固有性、それらを下敷きに成り立っている都市システムや現代のコミュニティのかたち、そしてそれとどこか似ている身体システムの本質を抉り出すことに、今の塩田の関心のひとつがあるように感じる。そういった意味で、彼女が舞台美術の仕事もまた精力的に行っていることは興味深い。本展では作品やインスタレーション以外にも、展示室一室を割いて彼女が手掛けたこれまでの舞台や映像の仕事が紹介されている。オペラや古典演劇、能(の翻案舞台)、コンテンポラリー・ダンス、コンサートなど、様々な国で多岐にわたり上演された作品が名を連ね、多くの演出家や演者たちにインスピレーションをもたらし続けた彼女の軌跡を見ることができる。

舞台とは、いわば何百、何千もの観客が、ひとつのストーリーに向かい思考や感情を働かせ、時空間を共有するメディアであり、古来よりのマスコミュニケーションの形式である。舞台を上演するということは、それまで異なる場所で異なる人生を歩んでいた人々の人生が――演者も観客も――一瞬ではあるが同じ時空間で交差する瞬間を生み出すということである。上演が終わると作品は消えてしまい、再びバラバラな人生を歩みだす観客や演者たちの記憶に、異なる解釈で残るのみである。しかし、彼女の糸による結節点のように、その経験は人の生の記憶に確かに結び目を、ある痕跡を残すことになるであろう。舞台空間にすら糸の波を張り巡らし、魔術的な異空間に変えてしまう彼女。そしてそこで上演されるのは、人生の縮図ともいうべき物語の数々。一瞬の結節点を生み出す舞台という芸術に、彼女はある種の可能性を見出しているようにも思えるのだ。

トランクの記憶――果てなき旅のゆくえ

展覧会最後の部屋の作品は《集積――目的地を求めて》(2014/19)。無数の赤いひもが天井から床に向かって伸びている。その端に揺れるのは形も大きさもさまざまな、古びたトランク。いくつかのトランクは生きているかのように小刻みに揺れている。天井から下がるトランクの集団はゆったりとした流れを作り、まるで天に昇る龍のように、一筋となって部屋の奥へと消えていく。

このトランクケースたちが活躍した時代(おそらく19世紀ヨーロッパか)、旅はまだ現在のように誰もが手軽に楽しむことのできる娯楽ではなく、それなりの時間と金、労力を投じて、未知の世界に身を投じる “冒険”のひとつであったことだろう。濃厚で奥行きのある旅の記憶を残す使い込まれた風情のトランクたちは、時間を越えて、次の未知なる旅へ誘われていくかのようだ。

反対に、トランクは戦争の影も宿す。ヨーロッパ各地に樹立されたファシズム政権によって、着の身着のままで故郷を追われた人々は、大切な荷物だけを詰め込んだたったひとつのトランクに、自由への夢を託していたに違いない。しかしその夢を絶たれ、収容所のなかで苦しみもがき命を落とした人々の、なんと多かったことか。叶えられなかった自由、絶望、苦しみ。持ち主の命が絶たれても、「アンネの日記」や、広島の原爆資料館に展示される故人の“資料”のように、モノはその理不尽な史実を告発しつづける。自由と娯楽の象徴であるトランクは、それを手にできず、故郷を追われ命を奪われていった人々の生の証明と、ポジとネガの関係のように表裏一体であるのだ。トランクとは塩田にとって、そのかつての主人たちの「魂」にじかに触れるためのメディア、タイムカプセルの意味を持つのかもしれない。

エピローグ、小さなモニターふたつに流れる映像。新作《魂について》(2019)は、塩田の「魂(Seeleゼーレ)とは何だと思う?」という問いかけにドイツの小学生たちがそれぞれの考えを述べる映像である。彼らの持つ魂のイメージは、ある部分では似たような、ある部分では全く異なりながらも、どれも素朴で温かさを感じさせるものである。大切な家族に思いを馳せたり、ペットの喪失体験を語る子もいた。「たとえ身体がなくなっても、魂は空から見ていて、いつでも僕らを守ってくれるんだ」と語る子もいた。

今の科学では否定されるのかもしれないが、私は子どものみならず大人でも、誰しもが何かしらの「魂」のイメージを心の奥に秘めているのではないかと思う。誰もが近しい人、愛する人を喪ったことがあり、彼ら、そして自分を喪うことを恐れているからだ。「魂」という名ではなくとも、根拠のない空想でも、空の上に、風の中に、すでにいなくなってしまった“誰か”の気配を感じることがある。そして、その体験はきっと、真実なのだ。

生まれながらに不完全さを抱えている私たち。肉体は滅び、魂もやがて失われる。だが誰しもが持つこの有限性ゆえに、物語や芸術に願いが託され、共感やつながりを求めて人々は、また糸の上に小さな結び目を作り続けるのだ。

赤い糸が導く、生命と魂のはるかな旅路。それは作家・塩田千春自身のあくなき思索と実験の、次の冒険の行方を指し示しているかのようでもある。

[1] 「塩田千春展:魂がふるえる」展覧会図録、美術出版社 2019 P.82

[2] 本展は展示内容の大半が写真撮影OKであったが、スマホで撮影に興じている観客はこの合わせ鏡の造りにも気づいていないようであった。