最近の目下の悩みは、子育て(2歳の子どもがいる)と仕事に追われて、なかなか本をゆっくり読むことができないことだ。新しい情報を常に仕入れないといけない専門職という仕事柄、本から遠ざかることは致命的だ。それでも、夜中や早朝などのほそぼそとした隙間時間を見つけて、色々な本を少しずつ読み進めている。自分だけの時間が持てることがいかに有難いのかを実感できるようになったのも、このハードな生活のおかげかもしれない。

2020年もはや12分の1を経過してしまったが、今回は個人的な「2019年に読んで良かった本」を紹介したい。

小松理虔氏著『新復興論』(ゲンロン、2018年)、そして川内有緒氏著『空をゆく巨人』(集英社、2018年)だ。実はこの二冊、あるキーワードでつながっている――そのキーワードとは、「いわき」。

どちらも素晴らしく良書で、一つの投稿に感想をおさめるのが難しいため、今回は『新復興論』について紹介したいと思う。

いわき市は、言わずと知れた、福島県の南部に位置する市である。宮城県仙台市に続き東北地方で二番目、福島県内では最大の人口を擁し、漁業や製造業が活発に行われている。2011年の東日本大震災では県の他の地域とくらべると被害は少なかったが、福島第一原発の事故に伴う汚染水の流出問題などで、今なお風評被害に苦しむという一面も持つ。

著者の小松氏は、地元であるいわき市小名浜で暮らしながら、地域を舞台とした様々なプロジェクトに関わる人物だ。この本は、表面的に進む「復興」の水面下で衰弱していく故郷への、彼の切実な危機意識に貫かれている。

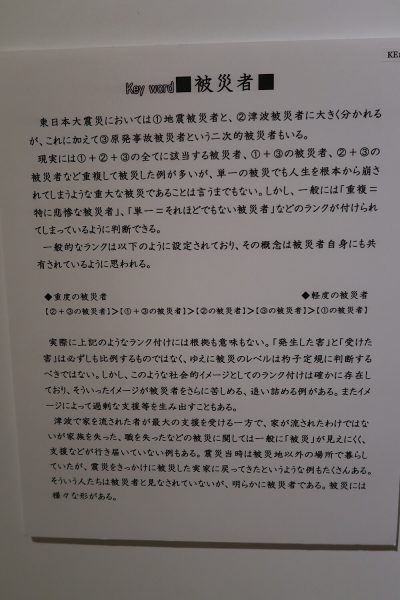

福島第一原発の事故とその後の一連の問題は、地域にいくつもの分断を生み出した。故郷を出る人と残る人。原発推進派と反・脱原発派。とりわけ後者の対立は、それに油を注ぐようなメディアの姿勢も相俟って、攻撃的・非合理的で極端な言葉の応酬が今も日々エスカレートしている。電力会社や政府による事故の検証や、再発防止策の提言もいまだ充分になされておらず、責任を先延ばしするだけのような状態だ。街には、一見元に戻ったような「日常」がゆるゆると流れているが、その薄いヴェールの下には、無数の分断のクレバスが未だ黒々と口を開けているのだ。

外から眺める私たちのみならず、そこに住む人々にとってさえも、地域の実像は数多の表象、偏見、言説に引き裂かれ、ますます捉えづらくなっている。福島産の農海産物は本当に危険なのか。放射線量はどういう状態で、どの地域までが危ないのか――。混沌を極める地域を手当てする“薬”のひとつとして、小松氏が提案するのが「観光」である。

といっても、本書での「観光」は、既にガイドブックに載っている名所を巡るといった普通の「観光」ではない。そこに暮らす人びとが自らの地域の特性や問題点を拾い上げ、歴史的な視座を持ち、それらを外部の目にさらし新しい行為、それこそが彼の提言する「観光」のあり方なのだ。

観光は常に外部へ扉を開く。同じように、思想もまた外部を切り捨てない。100年後、200年後を考え、「今ここ」を離れて思考が膨らんでいくものだ。地域づくりもまた、そうあるべきではないだろうか。ソトモノやワカモノ、未来の子どもたち、つまり外部を切り捨ててはいけない。今ここに暮らしている当事者の声のみで、地域を作ってはならないのだ[1]。

かつて石炭の採掘を主産業とし、「常磐炭鉱」の名で栄えたいわき。しかし炭鉱業が斜陽になると、東京電力の火力発電所の建設を誘致し、雇用を確保しようとする。震災・原発事故の後は一転、原発作業員を受け入れつつ、自然エネルギー開発を今後の主力産業にすることを掲げた。しかし、そこに地域の人びとの自発的な意志が本当にあっただろうか、と彼は問う。発電所の建設は地域に利権をもたらす半面、そこに住む人たちの共同体をバラバラにし、故郷の風景を一変させた。

さらに、米や果物などの農作物、海産加工品など、豊かな天産物や食文化がありながら、名産品としてのブランドを確立できず、ほとんどが東京の企業の商品として出荷・消費されているという現状もある。中央を陰で支え、その方針や施策になびくばかりの日和見主義。いわきという地域の特性をこう分析する小松氏は、中央の「バックヤード」、そして「下請け」といわきを形容する。

「バックヤード」という響きは、一見ネガティブで自己批判的なイメージをもたらすだろう。しかし、あえて地域の負の歴史をも見つめなおし、それさえをも地域の特色という「カウンター」としてソトにさらすことで、中央への依存と失敗という連鎖を断ち切って、現場発の未来を新しく描けるのだと、小松氏は説く。

その後押しとなるのが、ソトからの風――観光客や移住者たちだ。かれらに地域のありのままを知ってもらい、身体と心を動かしながら体験し、味わい、感じてもらうことで、対立に緩衝地帯をつくりだし、交流を生み出し、地域に文化の多様性を育てる土壌を作り出すことができる。中に外に、地域のファンを増やし、さまざまな立場からともに地域を楽しむことのできる新しい公共の回路を生み出すこと。それこそが今、まさにいわきに必要とされていることなのだ。

首都圏の人たちが消費する「田舎イメージ」をなぞるようなツアーではなく、当事者が自らツアーコンダクターやガイドとなり、自身が発信したいことを、自身のライフヒストリーも交えながら直接伝える。こうした小さな着地型観光を通じて商品の魅力を磨き、バックヤードとしての現実を発信していくのだ。単純な物見遊山で訪れた人たちが、そのバックヤード性や、原発事故の痕跡に触れることに価値がある。数値やエビデンスを追いかけるだけでは見えない真実が、福島というバックヤードにはあるはずだ。(中略)福島だからこそできるバックヤード“リアル”ツーリズム。それはそのまま日本の現在位置を考えることになりはしないだろうか[2]。

この思いを実現するために、彼は地元の仲間と多彩なプロジェクトに打って出る。たとえば、近海の魚を観光客とともに釣って放射線量を測定し、問題がなければそのまま美味しくいただいてしまう「調(た)ベラボ」。ちなみに放射線量の測定結果は、ほぼ検出下限値以下。禁漁で近海の魚が増え、結果的に放射性物質の排出や生態系の回復が進んでいるという。

さらに、アーティストと協働しながら隠れた地域の一面を見つめなおす「小名浜本町通り芸術祭」や「市街劇『小名浜竜宮』」などの、地域発・アートプロジェクト。いわきに集うアーティストというマレビトは、見慣れた街の日常空間に魔法をかけ、「解釈」や「演出」を駆使して手垢のついた地域イメージを転回させる。そして、第二のマレビト――アートファンや観光客が加わって、新しい交流の回路が開かれる。彼らのどのプロジェクトにも通底されているのは、遊び心、そして中央主導の「復興」や「被災地」などの固定化された地域イメージへの、したたかな抵抗の姿勢だ。

いま、福島は「課題先進地区」とも呼ばれるそうだ。他地域より先んじて時代の課題に直面している地、という意味である。原発に代表される大きな利権と負債、行政と地域住民との意識の落差、画一化する風景、ますます見えにくくなる当事者たち――これらは、ここ佐賀の地でも、そして他のどの地方にもあてはまる問題であろう。

私自身も、子どもが生まれてから、未来について考えることが多くなった。彼らが生きる未来は良きものだろうか。50年後もここに住み続けることができるだろうか。

今から30年後の2050年には、全国の市町村の居住地域のうち6割以上で人口が半分以下に減少し、さらに2割の地域に人がいなくなるという驚くべき試算もある[3]。データで絶望するのは簡単だ。少子化と人口減少のみならず、環境問題などその他の課題も多い。それでも生命はこの国に生まれ続けるし、私たちはいつか彼らに支えられ、未来のバトンを彼らへ手渡さなければいけない。彼らがこの地で希望を描き続けられるように、お上に頼らず、軽やかにしたたかに生き抜く百年の計を我々の世代で立てるべき時が来ているのかもしれない。

小松氏の活動も、本書の切実な問題提起も、地域の“特効薬”には決してならない。しかし気づき、行動することが何より大切なのだ、と彼は読者に訴えかける。誰もが自分たちの子孫に、より良い未来を遺したいと思うはずだ。巨大な資本や複雑化するシステム、ありふれた日常の狭間で、私たちは足元のふるさと、そして未来のことさえ考える機会も失いつつある。しかし粘り強く、たゆむことなく思考と行動を続けていかなければいけない。そのことを教えてくれる良書であった。

次回は、今回紹介しきれなかったもう一冊の本、『空をゆく巨人』を紹介します。

[1] 小松理虔『新復興論』(ゲンロン叢書、2018)P.11, l1-4

[2] 同書 P.95, l4- P.96, l1

[3]厚生労働省「序章 人口減少の見通しとその影響」『平成27年度厚生労働白書』p.8

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15/dl/1-00.pdf(最終閲覧:2020.2.14)