断っておくが、牛島智子さんは福岡県八女市在住の美術作家で、大分県別府市に住んでいるわけではない。この記事は、去る11月18日に別府市内で開催された、牛島智子さんを招いてのワークショップおよびトークショーに参加した記録である。イベントの名称は「作家がみた別府」で、会場では牛島さんの絵画やインスタレーションが展示された。別府市で毎年恒例のアートの祭典「ベップ・アート・マンス2022」のプログラムのひとつである。

イベントの感想と、短時間の滞在で受けた別府の印象を語ってみたい。

牛島さんのエネルギーが建物を縦横に走る

牛島智子さんは1958年生まれ。

八女で生まれ育ち、九州産業大学を卒業した後に上京、Bゼミで学び、1980~1990年代は東京を中心に個展を開催した。アーティスト・イン・レジデンス(AIR)に参加して日本各地の、さらには他国での生活と制作を経験している。

1999年、八女に拠点を移して以降は、市民活動への参加などを経て、八女の自然や伝統産業に目を向けて制作している。八女の手漉き和紙や、櫨の実から作る和ろうそくなどが材料またはモチーフとされているのはこのためだ。特にろうそくに関しては「八女櫨研究会」を立ち上げ、櫨の木を育てて実を収穫し、ろうそくを作っている。日常生活、特に女性の暮らしをテーマとした作品も多い。自分の拠って立つ土地への思い、さらには個人としての暮らしが、制作とじかに結びついているスタイルの作家といえる。

福岡県立美術館で開催された個展「牛島智子 2重らせんはからまない」は40年以上に及ぶ作家人生を振り返る回顧展の性格が強く、鑑賞者に鮮烈な印象を与えたはずである。

別府市内の草本ビルにおける11月18日、1日限りの展示のタイトルは、「うえへ うえへと移動する」。後にわかるのだが、展示作業を行ったのは牛島さんご本人と、青トンカチのお二人。由布市湯布院川西の山でツリーハウス式サウナを建設し、今も「育成中」の若い二人が、牛島さんも驚くほどの手際を見せたそうである。

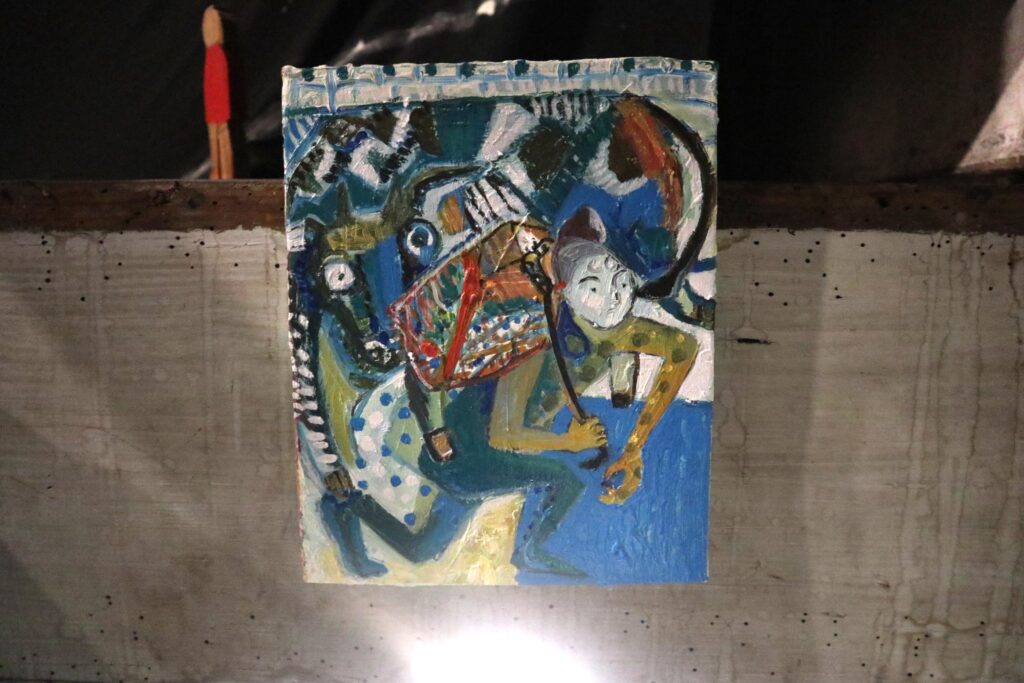

草本ビルの前に立つが、入り口がどこかすぐにはわからない。よく見ると、建物に向かって左側に小さな入り口があり、「うえへ うえへ」と案内の看板もある。狭い階段を登るうちに踏み入るのは「牛島智子の世界」だ。ダイナミックなインスタレーションの随所に、牛島さんにとっての重要なモチーフ・ろうそくが見られる。

3階まで登ると屋上があって、そこには「1週間だけろうそくや ケンビ」の幕絵※が、天に向かって広げられている。なんとも豪華だ。

※作品はこちらのリンクを参照。

ワークショップの参加受付は3階の屋内で行われていた。私が受付テーブルに近づく直前、すっと奥に入っていった女性が牛島さんその人であった。

記名した後にふと見上げると、太い梁があるので驚く。草本商店の所在地をネット検索して最初に表示されたのは、1階のイタリアンレストランの情報だった。これがためにひとつの先入観と共に草本ビルを訪れたのだが、見事に覆された。先入観とは、「築年数が30年とか40年経過したビルに、建物の雰囲気を活かしつつ現代的センスを映えさせた店舗が入っている、まちなかでよくあるスタイル」というものだ。建物は築40年どころではなかった。歴史的建造物をそのままビルにしてしまった別府というまちに乾杯だ。

3階まで登り詰めたら、登ってきたのと逆側にある木の階段を下って、展示を鑑賞していく。立ち止まって鑑賞している人の姿がすべての階に見られる。

「これは並大抵のことじゃないよ、こんな大きな絵」。髪の長い女性が話しかけてきた。自身も絵を描くという彼女は、制作にかかるエネルギーに思いを馳せている様子だ。作品を見つめながら、半ば呆れた様子でつぶやいた。「これ、どうかすると世界に通用するんじゃない? それを、ここでたった1日きり展示なんて……贅沢だね」。

「この建物は築100年らしいですよ」と教えてくれた女子学生は、「展示、かわいいですよね」と丸い目を輝かせた。2人の女性、どちらの発言にもうなずかされる。壮大な世界が目の前に展開しているのがわかる。と同時に、その世界には愛らしさがただよう。

ワークショップの開催を待つ人の群れの中、粋な出で立ちの男性が談笑していた。牛島さんの友人でサックス奏者の山内桂さんだ。福岡アジア美術館や九州芸文館など牛島さんが展示した会場で演奏したことがあるという。和紙、櫨、ろうそく、……八女という土地を見つめて制作する牛島さんの姿勢を称賛すると、「でも、最初からそのつもりで制作するものじゃないよ。やっているうちについてくるものだよ」と、深いことを教えてくださった。

「自分は作物作家だと思っている」

ワークショップが始まった。参加者多数のため3回に分けて開催されたうち、2回目に参加。2間の和室の中に牛島さんの姿はない。代わりに大きく映し出されるのは、牛島さんの影。和室を区切る幕に影が映り、声はその奥から聞こえてくる。「身体という物理的な器に収まりきれない、『作家・牛島智子』の大きさを見せたい」との青トンカチメンバーの意図がこの演出に込められている。エネルギッシュな作品群からすると意外なほどに、牛島さんは小柄なのである。

影で登場した牛島さんが、木蝋とパラフィンろうそくの違い、あかりの歴史、櫨の木の紹介、さらにはろうそくが燃える仕組みを説明する。ろうそくが燃える仕組みは、炭素や水素といった用語の登場する、物理の話題だ。感覚のおもむくまま奔放に生み出されているかに見える牛島作品だが、本人は自然科学や数字の世界に目配りしているという点が興味深い。

さて、青トンカチのお二人のサポートのおかげもあって、ミスを繰り返しつつもろうそくは完成した。色味といい太さといい、市販のろうそくより温かみが感じられる。ワークショップは九州各地で開催されているので、実際に参加して体験してほしい。

ワークショップの後はトークショーだ。司会者の質問に答えるかたちで牛島さんが作家活動を語っていく。話題は「うえへ うえへと移動する」の展示から始まった。

「自分の作品は劇団の役者みたいに思っている」と牛島さんは語る。現場を訪れると、「この空間だとあの役者さん」という具合に、配置がぴしぴし決まっていくらしい。「うえへ うえへと移動する」という展示タイトルも独創的だ。これまでの展示(例えば「炭素ダンスでエウレカ」、「ねホリはホリ drawing」)や、作品タイトル、作品中に出てくる言葉など「牛島節」とも呼べそうなインパクトがあるが、これについては、「言葉はぽろっと出てくる」とのことである。

牛島さんの作家としてのキャリアは40年を超える。「ずっと作品を作ってきたから、作品を作る人だと自分のことを思ってきた。どうしていいかわからない時は作品にする。足元にあるものを形にしていく、わからないものを形につくっていく。手を動かしていきたい、という思いが制作を支えている」という。

作品を受け入れる地盤があるかわからない、それでも作っていれば作品になるのだともいう。「これは洋服を縫うのにも料理をするのにも通じる。面倒くさくても『今やっておこう』と始めると形になる」という言葉は、牛島さんのテーマのひとつ、「女性と家事」を連想させる。

一方で、「自分は作物作家だと思っている」という。ちょっと聞いたところ不可解なこの言葉の根底には、「自然のサイクルに自分は生かされているということを意識していたい」「自分が生み出す作品は自然と切り離されていたくない」との思いがある。その思いをベースに生まれた作品は、おいしそうに見える作品であってほしいと願っているともいう。「木蝋はパラフィンのろうそくよりおいしそうでしょう」とユニークな表現も飛び出した。

この日は福岡県立美術館における回顧展の会期中だったが、「回顧すればネガティブな部分が圧倒的に多い」らしい。例えば、思春期の頃は学校に行くのが怖かった。内省ばかり、シミュレーションの中で生きるようなつらさ。ネガティブさは今も抱えているが、作品として出すことで自分以外の存在と共有できるのだという。自分の中でとどめるばかりでは、共有は決して実現しない。そして、ネガティブな側にいるから見えるポジティブもあるのだと。

「作物作家でありたいと言ったけれど、作物というのは説明しなくてもわかり合える部分で、ポジティブに属している。作品は内省とつながっている。つまりネガティブ。ポジティブにしろネガティブにしろ、自分の足元で起きていることを整理した上で、集中して突き進む力があれば、形になる」。ポジティブとネガティブの両輪が美術作家・牛島智子なのである。

トークショーは力強い言葉で締められた。「ずっと一人でやってきた。表現を積み上げてきた体験があってこそ出せるおもしろさがある。一人の人間がどこまでやれるか、一人でどれだけ形にできるかこれからも追求していきたい」。

回顧展を開催した作家に感じたのは、大地そのもののような強いエネルギーだった。

草本ビル、清島アパート、そして別府という土地

最後に、別府という土地について触れておきたい。今年で13回目という実績あるアートの祭典「ベップ・アート・マンス2022」を語る資格はないが、夜を挟んで15時間という短い滞在で感じた別府の印象は、「風通しがよく、ネットワークをつくりやすい環境」であった。

「作家が見た別府」の会場・草本ビルでは、「友人知人がいないから1人ぽつんと過ごす」を経験せずに待ち時間を過ごせた。イベント会場でよくある光景は、「友人どうしはかたまって喋り、1人で来た人間はスマホをいじりながら開始時刻を待つ」というもの。しかし草本ビルの中でこの光景は見られなかった。友人知人どうしの交流はもちろんあるのだが、初対面の人間にも気さくに声がかかる。1人で来ても誰かとお喋りしながら過ごせるし、1人でいたければほっといてもらえる、というありがたい空気。別府は古くからの湯治場だから、出身地の異なる者どうしがコミュニケーションをとる土壌ができているのだろうかと考えた。

驚くのは、別府を拠点にアートに関わっている人や団体がちゃんとネットワークを形成していること。「作家が見た別府」のスタッフ、清島アパート(後述)の管理を行うアートNPO・BEPPU PROJECTスタッフ 、外国暮らしを通じて「AIRは、そう名乗るだけで実現する」と気づいて実践しているAIRスペースのオーナーなど、別府を拠点に活動している人たちは「ひさしぶり」の挨拶から話をはずませていた。

人と人、団体と団体の間でコミュニケーションが成立している背景はいったい何だろうか。「ベップ・アート・マンスの影響か?」と尋ねると、「それもあるだろう」との返答だったが、実際は他にもさまざまな要因があるのだろう。発信は各々でやっているから、連携しての発信もできたらいいけどね、との声も聞いた。

清島アパートにも触れておきたい。

「別府のアート版トキワ荘」と呼ばれる清島アパートは、前から行ってみたいと思っていた場所だった。ベップ・アート・マンスでも重要な役割を果たしているBEPPU PROJECTから情報提供いただき、potariで入居者募集を告知したこともある。

宿泊先に荷物を置いて最初に訪れたのはSELECT BEPPU。古民家一階の土間に別府土産や別府ゆかりのアーティストの作品が並ぶ中、『清島アパート2015年度記録集』を発見し手に取った私に、スタッフの女性が清島アパートまでの経路を教えてくれた。

オープンアトリエの日ではないと知っていたから、外観を撮影するだけでもできたら、と思っていた。いざ着いて、玄関前でたばこを吸っていた男性に声をかけると、「中を見てもらっていいですよ」とありがたいご返答である。この男性は森本凌司さん。テキスタイルデザイナーの顔を持つ森本さんの制作は、糸と布が主役だ。両面に写真を印刷した布の片面に向き合い、刺繍していく。布の片面は仕上がりを計算できるが、裏面の仕上がりは偶然に左右される。この偶然の作用が、制作過程にまで想像が及ぶ、趣深い作品につながっている。

奥の部屋を原状回復する作業の途中だった水田雅也さんは九州大学大学院の院生で、福岡と別府の二拠点生活だ。手を止めて案内していただいたアトリエには、水田さんが追いかけるテーマ「人はなぜ蚊を殺すのか?」に関する資料が並んでいる。「当たり前」に切り込むのがアートだと再認識させられた。

制作の真っ最中でお邪魔した東智恵さんの、美しいだけでなく力強い絵も印象深い。また、アーティスト・イン・レジデンスつなぎ(熊本県葦北郡津奈木町)でも存在感を放つ画家の大平由香理さんが清島アパートに帰省されたタイミングに居合わせられたのは幸運だった。大平さんは別府と津奈木の二拠点生活だという。

作家たちの出身地はそれぞれ別府から遠く、だからこそ別府という土地の特色に敏感でいられるという面もあるだろう。東京での生活を終えて八女に戻り、八女の地に根を張って制作する牛島さんと清島アパートの作家たちとは、立場こそ異なるながらも「土地と向き合う」という共通点があるように思えてならない。

別府でなく大分というスケールでの話だが、草本ビルのトークショーで牛島さんが言っていた。「大分の若い人はスピード感、『仕事できる』感がある。そして大分は仕事ができる環境、しかも、若い人と年長者が交われる環境ができている」。

これからも進化と深化を続けていくであろうアートの舞台から今後も目が離せない。