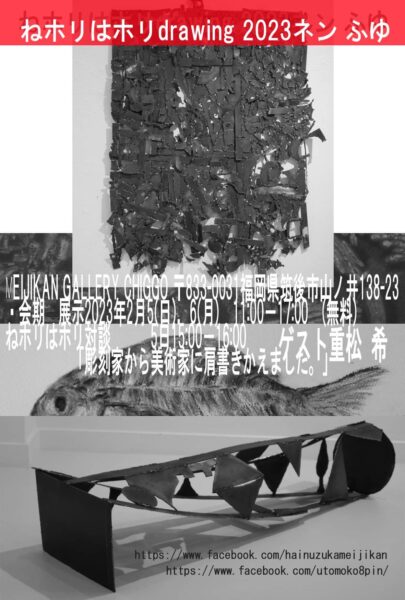

牛島智子さんが羽犬塚駅前のアートホテルMEIJIKANで開催する「ねホリはホリdrawing」は、これが4回目となる。2、3日ほどのごく短期間で行われるアーティスト・イン・レジデンスだ。牛島さんが気になるゲストを1人呼んで、MEIJIKAN に滞在する。建物2階のMEIJIKAN GALLERY CHIGGOでお互いの作品を展示する。2人でライブドローイングを行う。それが「ねホリはホリdrawing」だ。期間中はトークイベント(牛島さんとゲストとの対談)も用意されている。

初めての参加だったが、気軽に立ち寄れてアートに親しく触れられるイベントであった。作家どうし、そして作家と来場者の距離が常に近い。会場の規模や開放的な雰囲気が存分に活かされている。

今回のゲストは重松希さん。武蔵野美術大学大学院の彫刻コースを修了し、地元の北九州市に戻ってからは工場の一角を借りて鉄による制作を続けてきた。一方で、身近な風景や魚を描き続けている。本展示「金属と平面と絵画」では鉄と絵画の両方が展示された。長いこと肩書きを「彫刻家」としてきたが今は「美術家」としている。彫刻と絵は重松さんにとって「=(イコール)」であって、どちらかを優位に立たせたくはないという気持ちが背景にあるという。

そんな重松さんの絵を、牛島さんはストレートに「うまい」と評する。「気持ちいい」とも表現する。対談中は、「気持ちいい」という言葉が牛島さんの口から何度も出た。会場が気持ちいい、重松さんの絵が気持ちいい。呼吸のように自然に言葉が出ていた。

2023年2月5日、この気持ちいいイベントに参加した体験談を記事にまとめた。展示を眺めながらうかがったお話や、牛島さんと重松さんの対談、さらにはご本人がSNS上で公表している事柄やイベントパンフレットの記載まで雑多に、順不同で情報を盛り込んでいる。2人に対して受けた、「スタンスと作品を信頼できる作家」という印象が伝われば幸いだ。

重松さんと鉄

「鉄は硬いのに、重松さんの作品を見るとやわらかい印象を受ける」。

来場者からそんな声があがった。同じ作品を見ても、受ける印象は人それぞれである。私は逆に、鉄は硬いんだなと再認識させられた。当たり前のことだが鉄は硬く、それでいて熱で焼き切ったり曲げたりすることができ、その頑丈さと可変性ゆえに人間の生活に不可欠なものとなっている。

なぜ鉄を選ばれたのですか、と尋ねると、「北九州で生まれ育って、身近だったからです」と答えが返ってきた。腑に落ちた。シンプルながら、説得力のある言葉だ。

重松さんはアーク溶接もガス切断も1人でやる。熱くて、怖くはないのか牛島さんから尋ねられると、やけどした経験があるとの返答だ。「その時は嫌にはなるけど、やっぱり鉄が好きなんでしょうね」という。鉄は紙のように線を引いてそのとおり焼き切ることができる。塑像で用いる粘土などよりも、「自分にとってはよほど扱いやすい」と重松さんは話す。

金属加工について無知であるし、重松さんの制作の現場を見たことがあるわけでもない。しかし、重松さんの作品は生活の中から立ち上がっているのだなと思う。重松さん個人の生活から、そして人間の生活史からである。鉄と人のかかわりが連綿と続く中で生まれているのが重松さんの作品なのだ。

生み出されているのは芸術なのに、工業と地続きにある。鉄という硬い物質が芸術と工業という異分野にすんなりまたがり、芸術と工業は隣り合ってやわらかい関係を築いている。重松さんの世界を表現するのならそういうところに落ち着くのでは、と思った。

重松さんと魚

牛島さんが「気持ちいい」と表現するのは納得で、重松さんの絵は見る者の心にすっと入ってくる。その入り方は「鉄が好き」「自分にとって身近だったから鉄を選んだ」といった本人の言葉がすっと入って「なるほど」と素直にうなずけるのと、感覚的に非常に似ている。

本展覧会でひときわ存在感を放っていたのが魚の絵だ。

重松さんが魚を描き始めたきっかけは、2005年頃魚屋でアルバイトしたことだという。おいしい魚がなかなか手に入らない土地柄、活きのいい魚を無性に食べたかった。画廊喫茶で個展を開いた際、2軒隣の店に新鮮な魚が並んでいるのを発見。築地市場直送の魚を仕入れる店だった。さらにはその店がバイト求人していることを知る。店で働き始めてから、魚の美しさに気づいた。

来場者と重松さんとの、魚の絵を巡る一問一答で印象的だったものをふたつ。

「描いた魚は食べるの?」「食べますよ」。

「描いていて、魚と目が合った時はどんな感じ?」「きれいな目だな、と思います」。

描くこと、食べること、愛でることが、重松さんにとっては地続きなのだ。描くのも、調理するのも食べるのも日常の一部。重松さんと魚との関係は、飼い主とペットのような関係ではない。それでいて、人と人以外の生物との気持ちいい関係のモデルたりうると感じる。ペット愛好家には叱られそうだが、ペットとの関わり以上に人間にとって根源的な、「食」という領域で重松さんと魚はつながっている。「命」でつながっているともいえる。食べる/食べられるという非対称の関係の中にあるのは緊張ばかりではない。強い/弱いという力関係を表しているというのも当たらない。食べるという当たり前のことをさりげなく、しかも本質的に伝えてくれるのが重松さんの絵なのだ。

重松さんの絵を牛島さんは「潔い」と表現する。絵描きは画面全体に責任を感じてどんどん情報を描き込んで図だらけにしてしまうのだと牛島さんはいう。それに対して重松さんの絵は、魚なら魚だけ、里芋の葉を描きたい時は里芋の葉だけ。描きたいものを潔く切り取っている。「もの」と対峙する彫刻における姿勢が反映されているというのが牛島さんの見方である。

牛島さんとろうそく

櫨(はぜ)ろうそくとの関わりは、牛島さんのライフワークといえるだろう。櫨の木を育て、実を収穫し、ろうそくを作る。地元・八女でかつて広く行われていた産業に、一個人として関わっている。「ろうそく納屋プロジェクト」(詳細は後述)でろうそくの絵を描き続けている他、ろうそくをモチーフとした制作は多い。

実物のろうそくを見て描いているわけではない。写実は求めていないのだ。ろうそくの絵は大正期の画家・髙島野十郎が既に描いているし、ろうそくの外見を記録したければ写真を撮ればいい。それを承知の上でろうそくを描き続けるのは、「ろうそくそのものというより『ろうそくの周り』、ろうそくを通して考えさせられることに興味があるから」と牛島さんはいう。

ろうそくは火であり、光、灯りである。人間と他の動物とを隔てるもののひとつである。突き詰めていえば、「人ってなんだろう、ものってなんだろう」という問いを追求したくて、牛島さんはろうそくを描いている。

「ろうそく納屋プロジェクト」で、ろうそくの絵を250番まで描いた。急がなきゃという思いが牛島さんにはある。ひとつは、自身の体が元気に動くのはあと20年だと考えていること。もうひとつは、地球環境が変化するスピードの凄まじさだ。このスピード感で変化を続けることを考えた時、自分に残された20年で何をしていくか。世間が危うい方向に向けて走り出した時に食い止めるのが芸術であり、「こうした方がうまくいくんじゃないか」という道を提示するのも芸術だと牛島さんはいう。

そして美術作家としての牛島さんのやり方は「自分の身近にあるものをつなげていくこと」なのだ。現代社会にあふれる環境に関する用語が、実感を伴わないまま一人歩きしないために、実感の有無を牛島さんは重視する。ろうそくを作りろうそくを描くことが、牛島さん自身が実感をもって地球環境の問題と、ひいては社会と向き合う手段なのである。この点を少しずつ説明していきたい。

牛島さんと元素

パラフィンろうそくの箱によく「最高級品」と印字されているのは、あながち間違いではないと牛島さんはいう。安定してきれいに燃える・すすが出ない・ろうが垂れない。何より、貴重な石油からできている故にすぐにガスになる。たいへん便利なものだ。しかし、化石燃料を焚き過ぎていることが環境に負荷を与えているのも事実だと牛島さんは指摘する。

とはいえ、牛島さんは「パラフィンろうそくではなく櫨(はぜ)ろうそくを使おう」と主張したいわけではない。まして、「櫨ろうそくを使うことが環境保護になる」と言いたいのでもない。作品や活動を通して牛島さんが促しているのは、「実感として考える」「実感として気づく」ことの必要性だ。「櫨ろうそくを通じて考えてほしい」と伝えたいのだ。

櫨という植物からできるろうそくは、燃焼することで炭素・酸素・水素を出す。近年、「脱炭素」が叫ばれていることから、「炭素=悪者」という誤解が広まっているように感じると牛島さんは話す。しかし、炭素は細胞の骨格であり、人間の体や日常空間になくてはならない存在だ。会場に巨大な周期表を展示した牛島さんの意図はここにある。「すべて元素に行き着くことを意識してほしい」と牛島さんはいう。元素が組み合わさった周りを電子が回っていることなど意識しなくても生きていける。しかし、だからこそみんなの共通認識にした方がいいのでは、という思いが牛島さんにはある。いま求められているのは「炭素=悪者」という思い込みではなく、本質と向き合う姿勢なのだ。

重松さんの作品が展示された空間を「気持ちいい」と表現する牛島さん。理由は「作品が波動を出している」からで、波動を出すのは元素と同じだという。波動を出しているものは共振を起こす。共振するところにつながり・かかわりが生まれる。美術家で批評家の岡﨑乾二郎の「人工物は切れている」という言葉を牛島さんはいつも思い出す。そして、「自然界はつながって生きている。私もなるべくつながって作りたい」という。自然界とつながりたいし、人や場所ともつながりたいのである。

だから牛島さんは、「切れていない」作家に共感するのだろう。魚を描く時、重松さんは生物であると同時に食物である魚と切れていない。鉄に向かう時の重松さんも、鉄そのもの、そして鉄と人との関わりの歴史や鉄工と切れていない。

日常と地続きに制作する2人の「切れていない」世界は、最高に気持ちのいい場所だった。

ろうそく納屋プロジェクトについて

ろうそく納屋プロジェクトで制作するろうそくの絵を「智子銀行券」と牛島さんは称している。ろうそくの絵を1万円で購入すると、その後は何度でも他のろうそくの絵と交換することができる。江戸時代に木蝋が換金作物だったこと、髙島野十郎が自身のろうそく画をお礼として渡していたことなどがアイデアの源泉となった。作品も貨幣も「使ってなんぼ」、貨幣のように作品がまわっていくことを目的としている。

先に裏面に通し番号を書いて、キャンバスを25段重ねて側面に通し絵を描いた上で、おもて面を描く。まわって戻ってきた作品に加筆することもある。貨幣のように、また、自然物のようにまわる美術作品である。