2019年7月27日(土)から31日(水)まで、佐賀県で第43回全国高等学校総合文化祭(愛称「2019さが総文」)が開催され、私の勤める佐賀県立博物館・美術館は、美術・工芸部門の会場となった。今回は、その様子をお知らせしたい。

全国高等学校総合文化祭は、各都道府県から選抜された高校生や部活動が一堂に会し、日ごろの活動や創作物の展示・発表を行い、また相互交流の機会を設ける、高校生たちの芸術文化の祭典である。文化部に在籍する高校生の多くがこれを目標として制作や練習に励み、レベルの高い作品や演目が競演することから、運動部の全国大会に比定して「文化部のインターハイ」と形容されることもある。演劇や音楽、美術から囲碁、かるた、郷土芸能から吟詠剣詩舞まで、多種多彩なプログラムが県下全域で繰り広げられる。

この大会は1977(昭和52)年に千葉県で最初に開催されたのを皮切りに、開催県を変えながら毎年開催され、本年の第43回大会が佐賀県での初開催となる。記録を見ると、当初は3~4か月の長い会期をとっていたようだが、1994(平成6)年を境に5日程度に大幅に短縮されている。会場や運営上の事情があったのだろうが、惜しいといえば惜しい。

さて、美術・工芸展の会場をゆっくり歩いてみよう。博物館常設展の一部区画を除いた県立博物館・美術館の展示室全体に、全国から集結した作品400点がみっしりと詰まっている。各部屋は絵画、工芸、彫刻などとジャンル分けされており、おおまかな都道府県ごとに作品が並ぶ。全国から集まってきたゆえ、当然、作風も技法もバラバラだ。未熟だが伸びしろを感じるものから既に独自の作風を確立しているようなものまで様々だが、さすがは各地域の選考を潜り抜けてきた力作揃い、どの作品も並々ならぬ密度と熱量を湛えている。

会場で気になったことがいくつかあった。

ひとつめは、作品の大半が写実、またはそれに準ずる表現であること。遠近法やデッサンを踏まえて堅牢に制作された作品が大変多い。これは、日本の美術教育において、デッサンなど「対象の姿かたちを適切に捉える」アカデミックな技術の習得がそもそもの大前提となっていることから、ある程度説明がつくだろう。いわば一義的、技術至上主義的なこのアカデミックな制度は、学生の技術レベルの平均を押し上げる一方で、作風や技法を均質化し、コンセプトや発想が技術を凌駕している作品や、突然変異型の才能などを適切な評価の圏外に追いやってしまうという弊害を抱える[1]。事実、「絵画」の展示室ではほぼ同じ規格の画面が並び、地域も所属校も違う描き手たちがよく似た技法や構図を用いているのにしばしば出会った。彼らを指導する、同じく画一的なアカデミック教育を受けてきた美術教師たちの影響であろう。日本の美術教育史においてこれまでも少なからず批判の俎上に上げられてきた制度上の問題点、そしてその再生産の構造が、はからずも明白に表れていた。

さらに、いわゆる抽象表現のような作品。現代美術を担当している私にとっては見慣れているが、ここでは全くと言って良いほどそのような作品が見当たらない。模索の果てにアブストラクトな表現を選択しようとする早熟な若者がひとりくらいいてもおかしくないはずだが……。教育課程のなかでは受け入れられづらいのであろうか。アンフォルメル、実験工房、具体美術協会、もの派……。60年代から80年代にかけて、様々な抽象や前衛的表現が時に社会をも巻き込みながら乱れ咲いたこの国で、現代の若い作り手たちが表現手段としての多様性を持たないことは、少し悲しく感じる。

作品のジャンルにも同じ問題を感じた。会場の全400作品中、デジタル作品は映像作品1点のみ。それも、どのゾーンにも入れられることなく、展示室の間の通路にぽつんと置かれていた。だが、日ごろからオンラインで発信し、YouTuberに憧れて情報機器や端末を巧みに操る小中学生が多くいる一方で、美術という名のもとで未だアナログな表現ばかり幅を利かせるのは、もはや不自然であろう。国際展で活躍する若いアーティストたちは、そのほとんどが絵画や彫刻など既存のジャンルを超越した表現を開拓している。さらに、イラストレーションやマンガ、アニメなどのポップカルチャーの作品もここにはない。文化庁メディア芸術祭が始まって20年以上が経ち、多くの美術大学がマンガやアニメの専攻を設けているなかで、出品作をいわゆるファインアーツのみに絞るのは、大いに時代遅れな感がある。近代以降の美術・工芸・彫刻というジャンルが大きな転換点にきていることを直視し、デジタルやインスタレーション、アニメ、マンガなどの新しく勢いのある表現を教育の場にどのように招き入れるかを、教育者たちは今こそ真剣に議論しなければいけないのではないだろうか[2]。

さらには、女性の作り手の多さも際立った。きちんと数えてはいないが、おそらく全体の7~8割は女性名義の出展だったと思う。あまり性別で線引きするのは良くないと思うが、その差は一目瞭然。これは男女での技術力の差というよりも、むしろ美術を志す女性が近年とみに増加してきたことの顕れととれるだろう。折しも、日本を代表する地域型アートプロジェクトのひとつ「あいちトリエンナーレ」の2019年ディレクター、津田大介氏が、アート業界におけるジェンダーの平準化を開催理念のひとつに掲げたことが話題になったばかりだ(「あいちトリエンナーレ2019:情の時代」2019年8月1日~10月14日)。#MeToo運動で、数人のいわゆる大御所とよばれるアーティストのセクシャル・ハラスメントが告発されたことが記憶に新しいように、美術大学やアート業界には、いまだに隠れた女性蔑視や根深いセクシャル・ハラスメントが蔓延している[3]。その一方で、美術の世界に憧れをいだき、自身の感性で世界に打って出ようとする女性は年々増加しているのも事実だ。「2019さが総文」に集った少女たちの作品は、どれも鋭い感性と伸びしろを感じさせるものばかり。私たちは、これから社会に踏み出そうとする彼女たちの柔軟な感性を受け入れ、後押しすることのできる社会をつくらなければならない。

全体を俯瞰すると、自分の「表現したい」欲求の根源を突き詰めるような作品が、とりわけ光彩を放っていた。具体的に挙げだすときりがないのでやめておくが、作り手の昂奮、ワクワク感、「どうしても作らなければならない」という衝動が感じ取れる作品は、たとえ技術が未熟でも、変におさまりが良い作品よりはるかに見る者に強く訴えかけてくる。

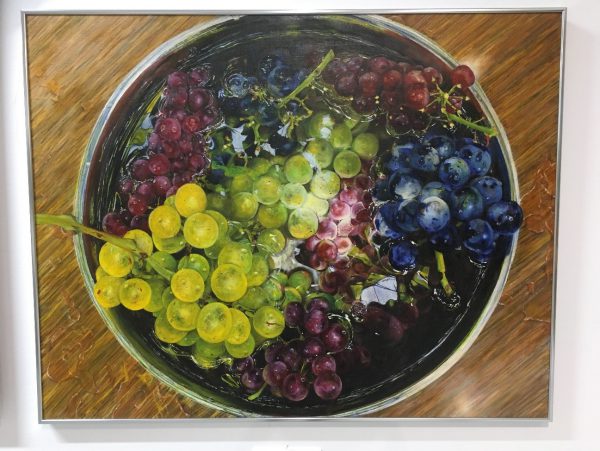

展示室の隅にあった、ボウルに入ったブドウを描いた作品の前で思わず足を止めた。ブドウがただそこにある、それだけの絵なのだが、そのなんと魅力的なことか。水が張られたボウルの中のブドウの瑞々しさ、艶やかさ、溢れ出る生命力を複雑な光の描写や色彩表現を駆使して、画面いっぱいに描いている。きっとこの絵の作者は、何気なく食卓に出てきたブドウの美しさに、ある日突然気づいてしまったのだ。そしてそれを自らの手で、どうしても描かなければならなかったのだ。それまで見えていた世界ががらりと変わった瞬間の、作者の新鮮な驚きを、私もカンヴァスを通して追体験することができた。

表現に向かうきっかけは、ポジティブな感情やファンタジックなものだけではない。自らの不安や不穏さを隠さず、その内に分け入っていくような作品もある。思春期特有のゆらぎ、自他の境界の溶出、世界への不信。それらと向き合い、果敢に四つに組み合おうとする作品は、特に強い魅力を湛える。そして、「自分の思いを形にする」ということの困難さ。感情やイメージに色や形を与え、他人と視点を共有できるほどに視覚的強度を高めていく作業は、時に非常な苦難をも伴う。それらを越えてなお、表現をする確固たる理由が自分の内に探し当てられていれば、これから社会に踏み出していく彼らの世界を見る解像度は、きっとあがっていくことだろう。

情報やイメージが飽和・氾濫し、安価な複製品で日常が埋め尽くされているこの現代、自身を臆せず表現する確たる手段を持っている人びとは幸せである。だがしかし、そのためにこそ「なぜ表現するのか?」という問いは、表現者たちの喉元に一層突きつけられていくことになるだろう。

脚注:

[1] このあたりの具体的な議論は、私自身もまだ十分に知見を深めることができていないので、今後しっかり動向を追っていきたい。また同僚より、日本の美術教育史の歴史やその功罪などは、荒木慎也「石膏デッサンの100年—石膏像から学ぶ美術教育史」(2018、アートダイバー)に良くまとまっているとの報告があった。

[2] そのような意味で、「工芸・彫刻」のゾーンは、オブジェ的、ミクストメディアで自由な表現の作品が目立ち、特に見ごたえがあった。

[3] たとえば、『DAYS JAPAN』などで知られる写真家・フォトジャーナリストの広河隆一氏から性暴力を受けたと複数人の女性から告発され、同誌の代表取締役を辞職した騒動などが挙げられる。